こんにちは、さわ研究所です!

今回は看護師国家試験合格の要ともいえる【必修問題】について、近年の出題傾向から第115回看護師国家試験に向けた対策のポイントまでまとめました。さらに、さわ研究所専任講師のオリジナル予想問題&解説講義動画も用意しています。ぜひ最後までチェックしてください。

目次

第114回看護師国家試験の必修問題の難易度は“簡単”だった?

さわ研究所の分析によると、第114回の必修問題の難易度は平年並みといえます。一方で、注目すべきは全国平均点です。さわ研究所が集計した第114回の必修問題の全国平均点は、令和5年版看護師国家試験出題基準が適用されてから最も高い結果となりました。令和3年(2021年)、医療職の国家試験のあり方を議論する医道審議会において、看護師国家試験には既出問題(つまり過去問題)の活用が難易度の安定化に有用であると話し合われ、今後も引き続き活用する方針であることが確認されています。

実際に、第114回の必修問題は全問題が過去問題の類題であり、過去問題を活用して学習すれば満点をとることも可能でした。第114回の受験生からも「過去問題集で見た問題が出題された!」や「講義でよく出ると聞いていた内容が出た!」という声が多くあったことから、看護師国家試験における過去問題の重要性が分かります。

どこが変わっている?近年の必修問題の出題傾向

第112回から令和5年版の出題基準が反映されたことで、必修問題において、ただの丸暗記では解けない“根拠をもって解く”ことが求められる問題が増えてきました。その傾向が表れている第114回の必修問題をご紹介します。

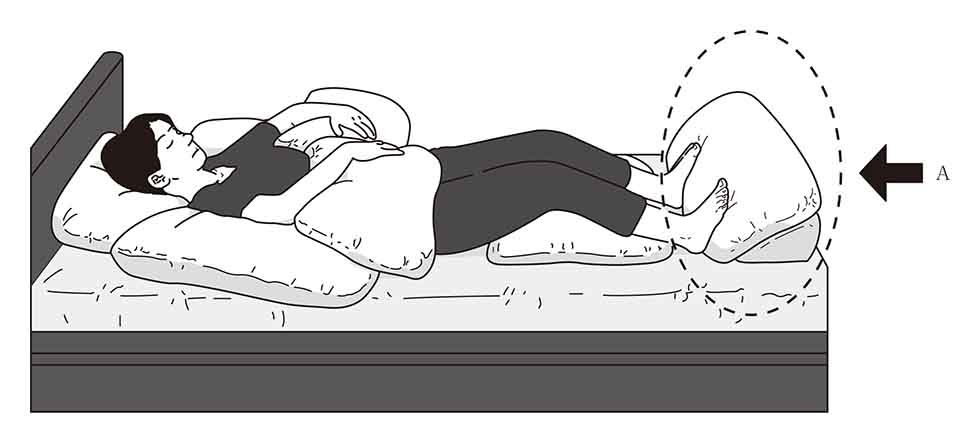

問題:長期臥床している患者の仰臥位時のポジショニングを図に示す。

Aの位置にクッションを挿入する目的はどれか。(午後No.19)

- 褥瘡の予防

- 尖足の予防

- 腓骨神経麻痺の予防

- 深部静脈血栓症の予防

このように近年の必修問題で得点するためには、表面的な情報を丸暗記するだけでなく、「なぜそうなるのか?」という根拠を理解しながら学ぶことが必要だといえます。とはいえ、過去問題も根拠を意識しながら解く習慣を身につけることで、考える力を養うことが十分可能です。

【必修問題】近年の頻出テーマ

近年必修でよく出題されるテーマは以下のとおりです。- 医療安全対策(転倒・転落や誤薬の防止など)

- 感染防止対策

- 看護における基本技術(バイタルサインなど)

- 日常生活援助技術(排泄、清潔ケアなど)

また第114回では、地域包括支援センターの業務内容についての問題(午後No.9)や、医療施設の種類と特徴に関する問題(午後No.10)も出題されています。これは、近年、看護師の活躍の場が病院だけでなく、在宅・地域・行政などへと多様化していることが背景にあると考えられます。つまり「どこで働くとしても知っておくべき共通の基礎知識」の習得が求められ、必修として出題されているということです。

【必修問題】第115回の対策のポイント

第115回では、近年と同様に“根拠をもって解く”ことが求められる問題が出題されると考えられますが、特に下記の分野についてはこれまでどおり重視されると予想されます。- 人体の構造と機能

- 患者の安全・安楽を守る看護技術(感染防止対策や医療安全対策などの“安全管理”)

- 看護における倫理(プライバシーの保護やインフォームド・コンセントなど)

- 看護における基本技術や日常生活援助技術(バイタルサインや食事・排泄介助などの“基礎看護技術”)

- 感染症(新興感染症やコロナ後の医療対応含む)や災害看護でも使用する救命救急処置

- 主な看護活動の場と看護の機能(地域包括支援センターや訪問看護ステーション、特定機能病院などの医療機関ごとの役割など)

【必修問題】第115回の予想問題にチャレンジ!

ここからは、近年の傾向を踏まえて第115回の必修問題で出題が予想される問題を3つ紹介します。振り返りに役立つ解説講義動画も用意しているので、ぜひチャレンジしてみてください。問題1:地域包括支援センターに配置されているのはどれか。

- 医 師

- 看護師

- 保健師

- 作業療法士

解答

3

問題1の解説講義はこちら!

問題2:肝細胞で合成されるのはどれか。

- 尿 素

- アンモニア

- セクレチン

- γ-グロブリン

解答

1

問題2の解説講義はこちら!

問題3:血小板製剤の保存温度で適切なのはどれか。

- -20℃以下

- 2~6℃

- 10~14℃

- 20~24℃

解答

4

問題3の解説講義はこちら!

必修対策は「なぜ?」を考える学びと継続がカギ!

近年の国家試験の必修問題は、出題問題の質的変化などがみられ、難易度が高くなっていると感じる受験生が多いかもしれません。しかし、過去問題にしっかりと取り組み、根拠をもって問題を解く学習をしていれば、自信をもって正解の選択肢を選ぶことができるようになります。そして、この根拠を考える習慣は、看護師国家試験だけでなく、看護師になったあとの現場でも活きてきます。焦らず、でも毎日コツコツと。今日から少しずつ、必修対策を進めましょう。

あなたの国家試験合格を全力で応援しています!

今からできる!おすすめの必修対策

①夏までに過去問題1周!

特に「解剖・症状・疾患」に関する目標Ⅲの内容は、理解に時間がかかる分野。どの必修過去問題集を使っていても、まずは目標Ⅲから学習を始めるのがおすすめです。

目標Ⅲの知識は、必修問題だけでなく一般・状況設定問題を解くための知識の土台にもなります。ここを夏までにおさえることで、秋以降の実習の自信にも繋がるでしょう。

②過去問題の不正解の選択肢を分析する

選択肢の正解・不正解の根拠、つまり「なぜ?」を考える習慣をつけることが、合格へのカギになります。過去問題を解くときは「正解を覚える」だけの暗記で終わらず、「なぜこの選択肢が不正解になるのか?」まで考えながら解きましょう。③毎日10問を解く継続習慣

毎日少しずつでも学習を続けることが合格への一番の近道です。毎日10問過去問題に取り組めば、10日で100問になります。必修の過去問題は、1問あたり数分で解けることが多いため、まずは1日10問ずつ解いてみることから始めましょう。10問ではもの足りない人や夏休みなどでいつもより勉強時間がとれる人は、1日50問を目標に過去問題にチャレンジしてみてください。看護師国家試験の学習を1日でも早く始めることが、自分への自信に繋がります。今から学習を始めて、国家試験当日に自信をもって試験に挑みましょう!

さわ研究所からのおしらせ

★夏期講習でも“必修目標Ⅲ”やります!

夏のうちに必修を固めておくと、秋以降の模試でも点数が大きく上がってきます。模試で点数が伸びない原因の多くは、目標Ⅲの知識不足からきているケースが多いためです。さわ研究所の夏期講習では、必修目標Ⅲ(解剖・症状・疾患)を徹底的に講義します! 講義では解剖生理から疾患・病態までを「なぜそうなるのか?」という視点で解説し、“根拠をもって問題を解く力”を一気に引き上げます!

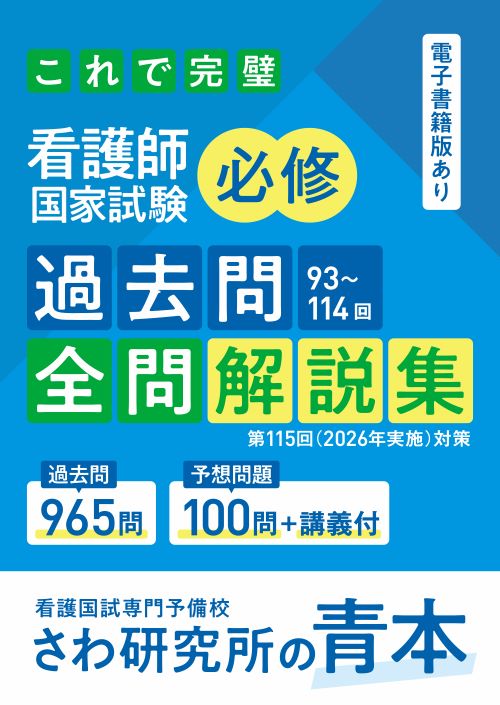

★今からできる!おすすめの必修対策に最適の一冊をご紹介!

さわ研究所「看護師国家試験必修過去問全問解説集(青本)」過去22年分の問題+丁寧な解説つき

・電子書籍:2,800円(税込)

※紙の書籍は完売いたしました。電子書籍は引き続きご購入いただけます。