2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。

このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「状況設定問題」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】

11月8日配信問題

問題1:Aさんは退院後に訪問診療と訪問看護を利用することになり、今後の支援の方向性を確認するため、退院前にAさんと家族も参加するカンファレンスを開催した。 カンファレンスで確認する内容で最も優先度が高いのはどれか。

1.看取りの場所

2.ストーマパウチの交換方法

3.訪問リハビリテーションの必要性

4.退院後の生活でAさんが行いたいこと

解答・解説

1.(×) すでに自宅で過ごしたいと話しているため、カンファレンスで確認する内容として優先度は低い。

2.(×) ストーマを造設したのは4年前であるため、カンファレンスで確認する内容として優先度は低い。

3.(×) リハビリが必要であることを示す記述はないため、不適切である。

4.(〇)Aさんの希望を確認し、どのような支援が必要か考えることが最も優先度が高い。

問題2:退院後、Aさんは痛みが強くなってきたため、主治医はオキシコドン塩酸塩を増量したが、Aさんは眠気が強くなり「薬を飲みたくない」と訴えた。そのため、フェンタニル貼付剤に切り替え、レスキュー薬としてフェンタニルクエン酸塩舌下錠が処方された。訪問看護師によるAさんの家族への疼痛緩和のための薬物療法の指導で適切のはどれか。

1.副作用で便秘が生じた場合には貼付しない。

2.残ったオキシコドン塩酸塩は自宅で保管する。

3.レスキュー薬は使用間隔を気にせず使用してよい。

4.フェンタニル貼付剤の交換時に家族が貼付面に触れないようにする。

解答・解説

1.(×) 疼痛緩和を中止するのではなく、緩下剤の処方を医師に相談する。

2.(×) オキシコドン塩酸塩は麻薬のため、病院または薬局に返却する必要がある。

3.(×) レスキュー薬は、経口投与の場合は1時間ごと、持続静注・持続皮下注の場合は15~30 分ごとの投与間隔が必要である。

4.(〇)フェンタニルは麻薬であるため、家族は貼付面に触れないように指導する。

問題3:退院後3か月。Aさんの食事や水分の摂取量は減り、徐々に傾眠傾向になってきた。Aさんの妻は訪問看護師に「少し怖いが、できればこのまま自宅で看ていきたい」と話した。Aさんを自宅で看取るための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

1.高カロリー輸液の開始を医師と相談する。

2.Aさんの清潔ケアは看護師が行うことを妻に伝える。

3.今後起こりうるAさんの状態の変化を妻に説明する。

4.Aさんが亡くなるまで家族がそばを離れないように伝える。

解答・解説

1.(×) 延命の希望はないため、不適切である。

2.(×) 清潔ケアは家族が行えるケアであり、Aさんと残された時間を一緒に過ごす貴重な機会である。

3.(〇) 今後予測される変化を事前に知っておくことは、妻にとって不安の緩和になるとともに、心の準備につながる。

4.(×) 家族にもそれぞれ仕事や学校など生活があるため、不適切である。

11月15日配信問題

問題1:このときの児のアプガースコアは何点か。

1.10点

2.8点

3.6点

4.4点

解答・解説

1.(〇) 心拍数100/分以上、啼泣、筋反射活発、顔面清拭で激しく啼泣、全身ピンク色と10点満点である。

2.(×)

3.(×)

4.(×)

問題2:出生後1時間。児の状態は、直腸温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数120/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)、四肢冷感やチアノーゼを認めない。哺乳は開始していない。Aさんの経過は順調である。このときの児への看護で適切なのはどれか。

1.ビタミンK2シロップを経口投与する。

2.風通しの良いところに児を寝かせる。

3.先天性代謝異常検査を行う。

4.早期母子接触を行う。

解答・解説

1.(×)ビタミンK2シロップは出生後、数回の哺乳を行った後に経口投与される。その後、生後1週間もしくは退院時に2回目、1か月健診時に3回目を経口投与する。

2.(×)風通しが良いと、対流により児の熱喪失を招くため、体温が低下する原因となる。

3.(×)先天性代謝異常検査は生後5日から7日目に行う。

4.(〇)母児の愛着形成促進のため、母体や新生児に状態に問題がなければ早期母子接触を行う。

問題3:産褥4日。Aさんは、血圧112/80mmHg、脈拍76/分、Hb11.2g/dL、Ht37.0%。子宮底を臍下4横指に硬く触れる。悪露は赤褐色で少量。凝血の混入や悪臭はない。乳房は緊満しており移行乳が分泌している。Aさんは「夜中も3時間ごとくらいに授乳をするためほとんど眠れていません」と話している。表情は穏やかである。Aさんのアセスメントとして適切なのはどれか。

1.貧血である。

2.産後うつ病である。

3.子宮復古は順調である。

4.乳汁分泌が遅れている。

解答・解説

1.(×) Hb11.2g/dL、Ht37.0%のため、貧血には該当しない。

2.(×) 産後うつ病を示す所見はない。

3.(〇) 子宮底臍下4横指で、悪露の量も減り、異常を示す所見はないため、子宮復古は順調である。

4.(×) 産褥4日で乳房の緊満あり、移行乳が分泌されており、授乳間隔も3時間あいているため、乳汁分泌は順調である。

11月22日配信問題

問題1:Aさんの病室環境で適切なのはどれか。

1.座った時に膝関節が90度になる高さにベッドを調整する。

2.点滴スタンドをベッドに固定する。

3.ポータブルトイレを設置する。

4.離床センサーを設置する。

解答・解説

1.(〇) ADLは自立しており、トイレ歩行の許可も出ているため、立ち上がりやすい高さにベッドを調節するのは適切である。

2.(×)点滴スタンドはキャスター付きのものを使用し、トイレ歩行を妨げないようにする。

3.(×)トイレ歩行の許可は出ているため、不適切である。

4.(×)認知機能に障害はないため、離床センサーは不要である。

問題2:入院後2日、妻がAさんについて「入院してからよく寝ています。時々ここが病院だとわからないようです。話しかけても気づかず、天井を眺めていることもあるし、しゃべり続けることもあります」と看護師に訴えた。Aさんのバイタルサインは、体温36.9 ℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧144/80mmHg。Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。

1.うつ病

2.せん妄

3.ナルコレプシー

4.急性ストレス反応

解答・解説

1.(×)うつ病は、抑うつ気分と興味・喜びの喪失などの症状がみられる。

2.(〇) せん妄は高齢者に多い意識障害であり、入院や手術をきっかけに発症する。注意力の低下、見当識障害などがみられる。

3.(×)ナルコレプシーは過眠症であり、日中の突然の強い眠気が特徴である。

4.(×)急性ストレス反応は、トラウマになる甚大なストレスに対する反応で、1か月未満で消失するものをいう。

問題3:入院後3週、Aさんは症状が改善し、退院することになった。Aさんは「退院したら孫たちと温泉旅行をして、おいしいものをたくさん食べることが楽しみです。何か気を付けることはありますか。」と看護師に話した退院時のAさんへの指導で適切なのはどれか。

1.「上腹部の痛みがあったら受診してください」

2.「食事内容の制限はありません」

3.「運動は控えてください」

4.「入浴しないでください」

解答・解説

1.(〇) 急性胆嚢炎の90%以上は胆嚢内の胆石によるものである。再発する可能性があるため、上腹部痛や背部痛が見られたら受診するよう指導する。

2.(×)胆石症の予防には脂質摂取の制限が有効である。

3.(×)運動制限の必要はない。

4.(×)入浴禁止の必要はない。

11月29日配信問題

問題1:A君の気管支喘息の発作強度はどれか。

1.小発作

2.中発作

3.大発作

4.呼吸不全

解答・解説

1.(×)小発作の場合、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は96%以上となり、安静時の呼吸困難感はなく、喘鳴も軽度である。A君に当てはまらない。

2.(〇)A君は呼吸困難感があり、著名な喘鳴、途切れ途切れの会話、呼吸数の増加がみられ、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%であることから、中発作(SpO292~95%)と判定される。

3.(×)大発作の場合、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は91%以下となり、安静時にも呼吸困難感が著明で歩行が困難となる。A君に当てはまらない。

4.(×)呼吸不全の場合、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は91%未満となり、話すこともできなくなる。A君に当てはまらない。

問題2:救急外来で、吸入と点滴静脈内注射が行われA君の症状は軽快した。A君は、医師や看護師による問診には素直に答えているが、心配する母親には「病院に来るほどじゃないんだよ。入院はしないからな」と発言し、反抗的な態度をとっている。このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.A君に発言の理由を尋ねる。

2.A君ではなく母親から病状を聴取する。

3.母親への態度は問題行動であるとA君に忠告する。

4.親子関係に問題があるのではないかと母親に伝える。

解答・解説

1.(〇)A君は第二次反抗期の時期であり、母親への発言や態度は最も近しい親への反抗と取れる。しかし、発言から病気や治療に対しての認識が不十分であることがうかがえるため、A君に発現の理由を尋ねるのは適切である。

2.(×)A君は11歳であり、病状を自分の言葉で伝えられる年齢である。自分で病状を説明できるようになっていく必要があるため、母親からの病状の聴取は不適切である。

3.(×)A君の発言や態度にはA君なりの理由があるため、一方的に忠告するのは不適切である。

4.(×)第二次反抗期にみられる親子関係であり、問題があると母親に伝えるのは不適切である。

問題3:A君は1年前から気管支喘息bronchialasthmaの急性増悪〈発作〉を起こして救急外来の受診を繰り返していることが分かった。看護師がA君に今の症状に対する認識を確認すると「喘息発作が起きていて、家で吸入をしても治まらなかった」と答えた。学校生活や服薬については「学校は好きだけど、体育は嫌だな。吸入が面倒くさい。吸入しなくても発作が起きなければいいんでしょ」と話した。看護師は、急性増悪〈発作〉を繰り返しているA君のセルフケアヘの支援をする必要があると考えた。A君への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.毎日運動するよう勧める。

2.お薬手帳を持ち歩くよう伝える。

3.A君と服薬管理について話し合う。

4.喘息発作があったことを母親から担任の先生に伝えるよう提案する。

解答・解説

1.(×)A君は気管支喘息の急性増悪を繰り返している状態であり、運動の頻度を看護師個人が決めるのは不適切である。

2.(×)救急外来への受診を想定してお薬手帳を持ち歩くのは適切だが、服薬管理について話し合うほうが優先される。

3.(〇)気管支喘息は抗アレルギー薬とステロイドの吸入薬を医師の指示通り続けることで炎症を抑え、発作を予防できる。A君の発言から、アドヒアランス不良(服薬管理ができていない)であることがわかるため、服薬管理について話し合うのは適切である。

4.(×)A君は自分で伝えられる年齢であり、母親からではなく、Aくんから伝えるように提案する。

12月6日配信問題

問題1:入院時の所見で正しいのはどれか。

1.頸部リンパ節の腫脹

2.拘束性換気障害

3.低栄養

4.貧血

解答・解説

1.(×)頸部のリンパ節腫脹を示す所見の記載はない。

2.(〇)Aさんは%VC76%、FEV1%73%であり、拘束性換気障害である。

3.(×)Aさんはアルブミン4.2g/dlと正常値内であり、低栄養ではない。アルブミンが3.5g/dl以下では低栄養状態にあると考えられる。

4.(×)Aさんはヘモグロビン(Hb)15.6g/dlと正常値内であり、貧血ではない。男性は13g/dl以下、女性は12g/dl以下が貧血である。

問題2:Aさんは、入院2日目に胸腔鏡下左下葉切除術を受ける予定である。Aさんは看護師に「全身麻酔で手術を受けるのは初めてです。医師から手術の説明はあったけれど、合併症についてもう一度教えてもらえますか」と質問した。Aさんに生じる可能性が高い合併症はどれか。

1.気胸

2.反回神経麻痺

3.Horner(ホルネル)症候群

4.Pancoast(パンコースト)症候群

解答・解説

1.(〇)胸腔鏡下手術では、胸膜腔に内視鏡を挿入するため、気胸のリスクがある。

2.(×)肺がん手術ではリンパ節郭清の際に反回神経麻痺のリスクがあるが、Aさんは左下葉切除術のため、リスクは低いと考えられる。

3.(×)ホルネル症候群は肺尖部(肺野の一番上の部分)のがんの神経への浸潤やリンパ節郭清の際の神経損傷によって生じる場合があるが、Aさんは左下葉で肺底部のため、リスクは

低いと考えられる。

4.(×)パンコースト症候群は肺尖部のがんが神経や胸膜などに浸潤することで、患側の肩から腕の放散痛、Horner症候群、手指筋肉の萎縮などの症状が生じる。手術の合併症として考えにくい。

問題3:Aさんの手術は予定通りの術式で行われ、肺癌は術前診断通りの病期であった。Aさんの術後経過は良好であり、退院日が決定した。Aさんのバイタルサインは、体温36.3℃、呼吸数18/分、脈拍66/分、整、血圧134/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)97%(room air)であった。退院後の生活指導で正しいのはどれか。

1.「インフルエンザワクチンは接種できません」

2.「左手で重い荷物を持たないでください」

3.「少しずつ活動量を増やしてください」

4.「自宅で酸素吸入を行ってください」

解答・解説

1.(×)肺野切除後もインフルエンザワクチンの接種は可能である。肺がん患者がインフルエンザに罹患した場合、死亡リスクが高いため、本人や家族のワクチン接種が望まれる。

2.(×)乳がん手術などで腋窩リンパ節郭清を行った場合には、患側の手で重い荷物を持つことは避けるべきだが、Aさんの場合は該当しない。

3.(〇)術後経過も順調でバイタルサインに異常はないため、少しずつ活動量を増やすよう伝えるのは適切である。

4.(×)経皮的動脈血酸素飽和度はroom airで97%あり、自宅での酸素吸入の必要性はない状態である。

12月13日配信問題

問題1:Aさんの両親に対する看護師の指導で適切なのはどれか。

1. 息苦しいときは非侵襲的陽圧換気の吸気圧を上げる。

2.人工呼吸器が動かないときはすぐに救急車を要請する。

3.人工呼吸器が過剰送気を示すときは回路が外れていないか確認する。

4.マスクの周囲から空気が漏れるときはマスクのベルトをきつく締める。

解答・解説

1.(×)患者や家族が機器の設定を変更することはできないため、不適切である。

2.(×)人工呼吸器が動かない場合には、バッグバルブマスクによる用手換気を行い、メーカーや病院への連絡を行うのが適切である。ただし、状態の悪化がみられる場合は救急車を要請する。

3.(〇)人工呼吸器が過剰送気を示す場合、回路が外れているなどのトラブルがないか確認するのは適切である。

4.(×)マスクのベルトをきつく締めると皮膚障害の原因となるため、不適切である。マスク周囲から空気が漏れる場合は、マスクの変更やチンストラップの使用が適切である。

問題2:退院後 1 週。A さんの父親から「最近、大雨や落雷、地震による被災の報道が多くて、A は人工呼吸器を付けているし、弟もまだ小さいので不安です。災害に備え何をすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。訪問看護師が A さんの父親に説明する内容で優先度が高いのはどれか。

1.非常用電源の選び方

2.福祉避難所への移動手段

3.足踏み式吸引器の使用方法

4.ハザードマップの確認方法

解答・解説

1.(〇)災害時、Aさんの命に直結するのが人工呼吸器の電源である。外部バッテリーや発電機などの非常用電源の選び方を説明するのが最も優先度が高い内容である。

2.(×)災害の種類にもよるが、道路が寸断されている場合や避難所が遠い場合などには移動できないことも想定される。移動手段の説明よりも非常用電源の選び方のほうが優先度は高いと考えられる。

3.(×)足踏み式吸引器は1人での操作が困難なため、父親だけでなく母親もいるときに使用方法を説明するのが適切である。

4.(×)ハザードマップは、国土交通省や自治体のWebページなどで確認できる ため、訪問看護師が説明する内容としては優先度が低い。

問題3: 退院後6か月。Aさんは人工呼吸器を装着して特別支援学校に通学することにも慣れてきた。Aさんの母親から「弟がインフルエンザと診断された。弟は2階の子ども部屋、Aは1階のリビングで過ごしている。家族全員がインフルエンザの予防接種を受けた。Aにインフルエンザがうつらないか心配」と訪問看護師に連絡があった。訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

1.Aさんが特別支援学校を2週間休むことを勧める。

2.Aさんが感染予防の目的で入院することを医師に相談する。

3.Aさんは予防接種を受けているのでうつらないと説明する。

4.ケアを父母で分担し、弟の担当は弟以外と接触しないことを提案する。

解答・解説

1.(×)Aさんは現時点ではインフルエンザの感染が確認できておらず、学校保健安全法において家族の感染によって出席停止となる規定はない。 訪問看護師が2週間の自宅待機を勧めるのは不適切である。

2.(×)感染予防の目的での入院は認められないため、不適切である。

3.(×)予防接種を受けていてもインフルエンザが感染することはあるため、うつらないと説明するのは不適切である。

4.(〇)

ケアをする人を固定するのは、感染予防に効果的であり適切である。

12月20日配信問題

問題1:Aさんに出現している睡眠障害はどれか。

1.narcolepsyナルコレプシー

2.REM sleep behavior disorderレム睡眠行動障害

3.sleep apnea syndrome睡眠時無呼吸症候群

4.sleep-wake schedule disorder睡眠・覚醒スケジュール障害

解答・解説

1.(×)ナルコレプシーは過眠症のひとつで、突然眠り込む、情動脱力発作、入眠時幻覚、睡眠麻痺などの症状がみられる。

2.(〇)レム睡眠行動障害は睡眠中に突然、大声や奇声を発する、秒力的な行動をとるなどの症状がみられる。Lewy〈レビー〉小体型認知症やパーキンソン病などと関係する。

3.(×)睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に無呼吸を繰り返し、いびき、夜間頻尿、日中の眠気などの症状がみられる。

4.(×)睡眠・覚醒リズム障害は、体内時計と外界の24時間の周期のずれがうまく修正できず、眠気や頭痛、倦怠感、食欲不振などの症状がみられる。

問題2: Aさんは定期的に精神科外来を受診することになった。受診6か月後、Aさんは足の筋肉がこわばり、動きが鈍くなった。また、幻視を訴える頻度が増え、感情のコントロールができず、妻に暴言や暴力をふるうことが多くなったため、精神科病院に入院となった。入院2日、Aさんは歩行時に床に子どもが寝転んでいると訴えて、子どもをよける動作で転びそうになった。また、突然、興奮して大声で怒り出すため、同室患者が苦情を訴えた。Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.Aさんに別の病室へ移動することを提案する。

2.歩行時に看護師と一緒に歩くように声をかける。

3.怒りをコントロールできる方法を見つけるように伝える。

4.床に子どもがいるように見えるのは幻視であることを説明する。

解答・解説

1.(×)環境の変化により病状の悪化が懸念されるため、病室移動は適切とは言えない。

2.(〇)転倒のリスクが高いため、歩行時に看護師が介助するのは適切である。

3.(×)怒りをコントロールすることは難しいため、怒りの原因について傾聴し、環境を整えることが望ましい。

4.(×)Aさんにとっては幻視ではなく現実に見えていることなので、幻視であることを説明するのは不適切である。

問題3:Aさんの入院中に妻は自営業の仕事を減らし、自宅でAさんを介護する準備を整えた。Aさんが退院し、3か月が経過したころ、Aさんの妻が3週間程度の予定で入院して手術することになった。Aさんは杖を使用し散歩ができるが、入浴や食事については妻が介護を行っていた。 妻の入院中にAさんに必要なサービスはどれか。

1.短期入所〈ショートステイ〉

2.精神科病院への入院

3.重度訪問介護

4.同行援護

解答・解説

1.(〇)Aさんは歩行が自立しており、入浴や食事について介護が必要な状態である。妻は3週間程度の入院期間であるため、短期入所〈ショートステイ〉の利用が適切である。短期入所は30日まで連続利用ができる

2.(×)Aさんに必要なのは介護サービスの提供であり、精神科病院への入院が必要な状態ではない。

3.(×)重度訪問介護は、「重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者」が対象であるため、Aさんは該当しない。

4.(×)同行援護は、移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護などを行うサービスであり、Aさんは該当しない。

12月27日配信問題

問題1:Aさんの甲状腺腫瘍の確定診断に必要な検査はどれか。

1.血中サイログロブリン値検査

2. 頸部エックス線撮影

3.穿刺吸引細胞診

4.頸部CT

解答・解説

1.(×)血中サイログロブリン値検査は、疾患特異性が低く、確定診断には有用ではない。

2.(×)甲状腺腫瘍の診断にエックス線は用いられない。

3.(〇)甲状腺腫瘍は穿刺吸引細胞診、超音波検査などで、95%以上確定診断がつく。

4.(×)CTやMRI検査で甲状腺腫瘍の確定診断は困難である。

問題2:検査の結果、Aさんは甲状腺乳頭癌であり、甲状腺全摘出術を受けることになった。Aさんは、手術前オリエンテーションの際「手術後にどんな症状が起こりやすいのか教えてください」と話した。この時のAさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

1.「手がつる感じがあります」

2.「目が閉じにくくなります」

3.「声が出なくなります」

4.「唾液が多くなります」

解答・解説

1.(〇)甲状腺全摘出後、パラソルモンの分泌低下により、血中カルシウム濃度が低下すると、テタニー(手足や口唇周りのしびれなど)が起こることがある。

2.(×)甲状腺全摘出後、合併症として反回神経損傷があり、嗄声や嚥下障害がみられる場合がある。反回神経損傷では、瞼の動きや唾液の分泌に影響はなく、嗄声で声がかすれはするが出なくなることは考えにくい。

3.(×)

4.(×)

問題3: Aさんは、手術後に甲状腺ホルモン製剤、カルシウム製剤、ビタミンD製剤の内服が開始され、手術後1週で退院することになった。Aさんは「退院後の生活で気を付けることを教えてください。私は35歳ですし、夫と年が離れているため、できるだけ早く子どもが欲しいと思っています」と話している。看護師が行うAさんへの1か月後の受診までの生活指導で適切なのはどれか。

1.「運動は控えましょう」

2.「1年間は妊娠を控えましょう」

3.「海藻類の摂取に制限はありません」

4.「飲酒量は入院前と同じでよいです」

解答・解説

1.(×)創部の痛みや負担がない程度の運動は可能である。

2.(×)1年間妊娠を控える根拠がない。妊娠を希望する場合は主治医に相談するよう伝える。

3.(〇)甲状腺全摘出後であるため、海藻類の摂取制限はない。

4.(×)節度ある適度な飲酒はビールなら1日500ml以下である。Aさんの飲酒はビール700ml/日を週5日とあり、過剰摂取であるため、入院前より控える必要がある。

1月3日配信問題

問題1:入院当日に看護師が行う情報収集で最も優先するのはどれか。

1.症状が日常生活に与える影響

2.アルバイト先の人間関係

3.医療用語の理解力

4.精神疾患の家族歴

解答・解説

1.(〇)病態の理解と共感には、どういう症状が日常生活にどんな影響を与えているのか聴取することが重要である。

2.(×)誰かに見張られている気がすると怯えている状態のため、アルバイト先の人間関係について聴取するのは不適切である。

3.(×)医療用語はできるだけ使わず、わかりやすい日本語で説明したり、通訳や翻訳アプリを使用したりするのが適切である。

4.(×)家族歴の聴取は優先度が高いが、Aさんの現病歴やその影響の聴取が優先される。

問題2: 入院後、担当看護師は毎日面会に来ている夫の表情が気になり声をかけた。夫は「先生からschizophrenia統合失調症には様々な症状があるとお聞きしました。入院して妻は落ち着きましたが、これからどう接していけばいいのか悩んでいます」と話した。担当看護師はチームカンファレンスで夫の様子を伝え、主治医の判断で、夫に家族心理教育への参加を促すことになった。 担当看護師が夫に家族心理教育を勧める声かけで適切なのはどれか。

1.「Aさんの症状と対応について学ぶことができます」

2.「ご家族に参加して頂くことが退院の条件です」

3.「家族同士の自助グループです」

4.「匿名で参加できます」

解答・解説

1.(〇)Aさんへ接し方に悩む夫に対して、家族心理教育によって必要な知識や対応法が学べる事を伝えるのは、適切な声かけである。

2.(×)虚偽の条件を付けて参加を強制することは不適切である。

3.(×)家族心理教育は、精神障害について家族が受け入れられるように、医療者が疾患や社会資源などの情報を伝え、疾患や症状によってもたらされる緒問題に対する対処法を習得してもらうために援助する方法である。自助グループではない。

4.(×)参加者が複数いる場ではないため、匿名にする必要はない。

問題3:入院後2か月が経過した。Aさんは独り言を言うことはあったが、他の入院患者と口論になることはなかった。作業療法士から「Aさんは手先が器用で、作業療法中は楽しそうに過ごしています」と情報を得た。退院に向けた担当看護師との面談で、Aさんは「手芸が楽しかった」「家に1人でいると寂しい」と話した。 退院に向けてAさんに提案する社会資源として適切なのはどれか。

1.共同生活援助〈グループホーム〉

2.短期入所〈ショートステイ〉

3.通訳のボランティア

4.精神科デイケア

解答・解説

1.(×)日常生活上の援助が必要であるとの情報はないため、共同生活援助〈グループホーム〉は不適切である。

2.(×)日常生活上の援助が必要であるとの情報はなく、夫もいるため、短期入所は不適切である。

3.(×)設問から通訳が必要な状態とは読み取れない。

4.(〇)精神科デイケアではスポーツや創作活動など様々なプログラムがあり、Aさんに提案する社会資源として適切である。

1月10日配信問題

問題1:A ちゃんの入院時の看護計画で適切なのはどれか。

1.水分摂取を促す。

2.1 日 3 回の血圧測定を行う。

3.食事の持ち込みを許可する。

4.腰部に消炎鎮痛薬を貼用する。

解答・解説

1.(×)高血圧や浮腫がみられており、水分制限が必要なため、水分摂取を促すのは不適切である。

2.(〇)血圧を経時的に確認する必要があるため、1日3回の血圧測定を行うのは適切である。

3.(×)塩分制限が必要であり、食事の持ち込みを許可するのは不適切である。

4.(×)急性糸球体腎炎に対して消炎鎮痛薬を貼用する必要はない。さらに、消炎鎮痛薬が非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)だった場合、腎障害が悪化する可能性があり不適切である。

問題2:A ちゃん(7 歳、女児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に来院した。1 か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、Aちゃんは体温 36.6℃、呼吸数 20/分、心拍数 84/分、血圧 130/80mmHg で、床上安静の指示が出された。入院 3 日。両眼瞼の浮腫と肉眼的血尿は続いていた。看護師が A ちゃんのベッドサイドを訪れると、A ちゃんは「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。A ちゃんは体温 36.6°C、呼吸数 20/分、心拍数 92/分、血圧 148/88mmHg であった。この状況から A ちゃんに起こりうる症状はどれか。

1.眼のかゆみ

2.意識障害

3.耳漏

4.鼻閉

解答・解説

1.(×)Aちゃんは高血圧性脳症の可能性が高く、目のかゆみが起こるとは考えにくい状態である。

2.(〇)頭痛や悪心、血圧の上昇からAちゃんは高血圧性脳症の可能性が高く、意識障害やけいれんなどの症状が起こる可能性がある。

3.(×)Aちゃんは高血圧性脳症の可能性が高く、耳漏が起こるとは考えにくい状態である。

4.(×)Aちゃんは高血圧性脳症の可能性が高く、鼻閉が起こるとは考えにくい状態である。

問題3:入院して 1 週が経過した。症状は軽快傾向にあるが床上安静は続いている。仲が良かった同じ病室の児が退院して、A ちゃんはイライラしている。A ちゃんの母親は、毎日昼食後から夕食まで面会をしている。A ちゃんのストレスに対する看護師の発言で適切なのはどれか。

1.「すぐに退院できるから頑張ろう」

2.「好きなだけテレビや動画を観ていいよ」

3.「ベッドに寝たままプレイルームに行こう」

4.「夕食後もお母さんに付き添ってもらおう」

解答・解説

1.(×)急性糸球体腎炎は1か月ほどの入院期間を要する場合もあり 、すぐに退院できると伝えるのは不適切である。

2.(×)テレビや動画に依存する可能性があるため、好きなだけ観ていいと伝えるのは不適切である。

3.(〇)床上安静のままプレイルームに行くよう提案するのは、安静度を守りながら気分転換ができるため適切である。

4.(×)Aちゃんの母親の意向を確認することなく、Aちゃんに対してお母さんに付き添ってもらおうと伝えることは不適切である。

1月17日配信問題

問題1: 看護師の行為で対流による児の熱喪失を予防したのはどれか。

1.羊水を拭き取った。

2.インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。

3.温めておいた衣服を着せた。

4.コットを空調の風が当たらない場所に配置した。

解答・解説

1.(×)羊水を拭き取るのは、水分が蒸発する際に気化熱を体から奪っていくのを防ぐためである。

2.(×)インファントラジアントウォーマーの使用は、輻射による熱喪失を防ぐためである。

3.(×)温めておいた衣服を着せるのは、衣服の冷たさが伝導することによる熱喪失を防ぐためである。

4.(〇)コットの空調の風が当たらないようにするのは、対流による熱喪失を防ぐためである。

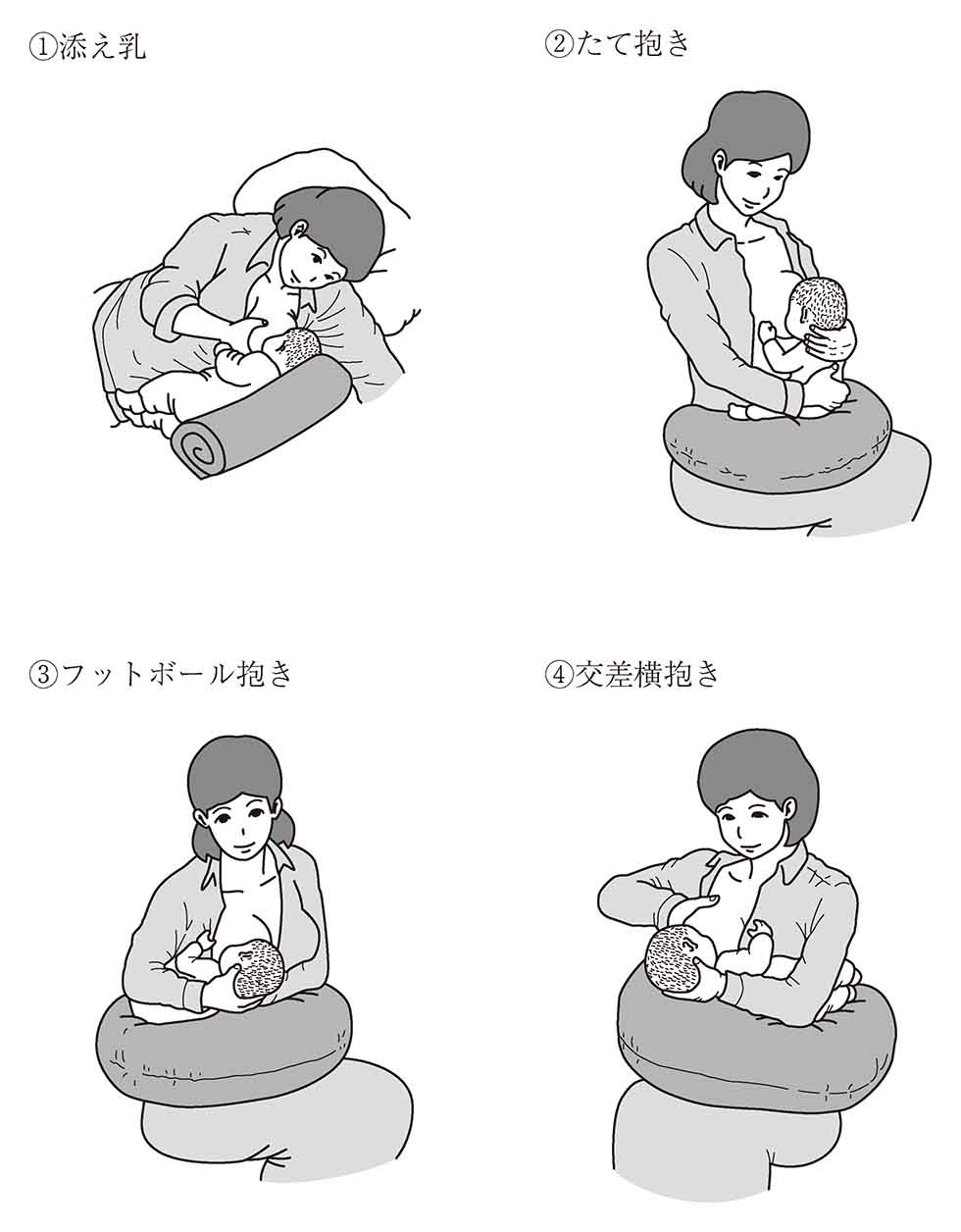

問題2:産褥3日。Aさんは児の啼泣に合わせて横抱きで母乳を与えている。Aさんの乳房の型Ⅲ型、熱感が出てきている。乳管は左右とも4本開通している。「抱き方は色々あると聞きました。今の方法以外の授乳の仕方はありますか」と相談を受けた。図を下記に示す。Aさんに適した授乳の仕方はどれか。

1.添え乳

2.たて抱き

3.フットボール抱き

4.交差横抱き

解答・解説

1.(×)産褥3日目でまだ授乳に慣れていないお母さんと赤ちゃんでは、添え乳による授乳は難しいため不適切である。

2.(×)たて抱きは、乳房の小さなⅠ型乳房のお母さんに適した授乳の仕方である。

3.(〇) フットボール抱きは、乳房が下垂し、乳頭が下方を向いているⅢ型乳房のお母さんに適した授乳の仕方であり、適切である。

4.(×)交差横抱きは飲ませるほうの乳房と同じ側の手で乳房を支え、反対の腕で赤ちゃんを支える飲ませ方である。新生児に適した授乳方法ですが、Ⅲ型乳房のAさんにはフットボール抱きのほうが適した授乳方法である。

問題3:日齢4.体重2,760g。児のバイタルサインは正常である。経皮ビリルビン10mg/dL。前日の排尿は1日4回、排便は1日1回。母乳のみを哺乳している。1回の授乳に30分以上かかり、授乳後も児は啼泣している。児は音に反応して抱きつくような動きをする。新生児のアセスメントで適切なのはどれか。

1.異常な反射を認める。

2.母乳不足が疑われる。

3.黄疸が生理的範囲を超えている。

4.体重減少が生理的範囲を超えている。

解答・解説

1.(×)音に反応して抱きつく反射はモロー反射であり、生後4~6か月ごろまでみられる。異常な反射ではない。

2.(〇)排尿回数は新生児では約20回が正常ですが、Aさんの児は4回と少なく、授乳時間が30分以上かかり授乳後も啼泣していることから、母乳量が十分ではないことが考えられる。

3.(×)血清ビリルビン値の生理的範囲は成熟児で15mg/dl以下、早産児で12mg/dl以下である。経皮ビリルビンは、12mg/dlまで血清ビリルビンと近似した値となり、Aさんの児は成熟児で10mg/dlなので生理的範囲内である。

4.(×)新生児は生後数日の間に体重が5~10%程度減少する。Aさんの児は出生時から体重が240g減少し、出生時体重の8%減少したことになるが、生理的範囲は超えていない。

1月24日配信問題

問題1: Aさんの症状の悪化を予防するための説明で適切なのはどれか。

1.運動はしない。

2.減塩食をとる。

3.体重を減らす。

4.家事は夫に任せる。

解答・解説

1.(×)変形性股関節症では中殿筋など股関節周囲の筋肉のトレーニングが必要なため、運動をしないよう説明するのは不適切である。

2.(×)減塩食が症状悪化の予防に効果的という根拠がなく、不適切である。

3.(〇) 日本肥満学会の基準ではBMI25以上を肥満と定義しており、Aさんは肥満となる。股関節への負担を減らすために減量をするよう説明するのは適切である。

4.(×)筋力低下を防ぐためにも、できる家事は継続することが必要であり、家事を夫に任せるのは不適切である。

問題2:外来で、診察終了後にAさんから「少し話がある」といわれた女性のB看護師は、空いている診察室で面談した。Aさんから「男性の医師には聞けなかったのですが、性交は辞めておいた方がよいでしょうか。股関節の痛みが強くなることはないのですが、夫も心配していました」と相談があった。このときのB看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.「同年代の変形性関節症の方に聞いてみてはいかがですか」

2.「股関節に負担がない体位について説明します」

3.「性交時は潤滑剤を使いましょう」

4.「性交は避けた方がよいでしょう」

解答・解説

1.(×)同年代の変形性関節症の方にプライベートな内容を相談するのは難しいと考えられ、Aさんの相談に対して解決になっておらず不適切である。

2.(〇)性交時の股関節の痛みへの不安に対して、股関節に負担のない体位を説明することは、問題解決に導くことが期待できるため、適切である。

3.(×)性交時の股関節の痛みに対して、潤滑剤の使用を勧めるのは問題の解決にならず不適切である。

4.(×)性交を避ける必要はなく、不適切である。

問題3: B看護師は、Aさんが処置室前の待合室でT字杖を持ち、椅子から立ち上がろうとしているのを見かけた。B看護師が声をかけると、Aさんは「夫が会計をしていますが、急にトイレに行きたくなって」と慌てていた。夫はAさんから2mほど離れた所で会計をしているため、Aさんの様子に気がついていない。待合室は患者や家族で混雑しており、外来にある車椅子は別の患者が使用中だった。AさんへのB看護師の声かけで適切なのはどれか。

1.「車椅子を探してきます」

2.「ご主人をお呼びしましょう」

3.「トイレまで一緒に行きましょう」

4.「転ばないように気を付けて行ってくださいね」

解答・解説

1.(×)Aさんが慌てている様子から尿意が切迫していることが伺える。車椅子を探していては間に合わない可能性があり、不適切である。

2.(×)Aさんの夫は会計をしており、声をかけるのは不適切である。

3.(〇)B看護師がトイレまで介助するのが適切である。

4.(×)Aさんは立ち上がるときにふらつくことがあり、尿意が切迫している様子にもかかわらず声掛けだけで済ませるのは不適切である。

1月31日配信問題

問題1:職場でAさんにみられる可能性が高い行動はどれか。

1.仕事中に突然意識を失って倒れる。

2.退勤時に戸締りの確認を繰り返す。

3.集中して仕事をすることができない。

4.状況にふさわしくない単語の発声を繰り返す。

解答・解説

1.(×)ADHDではみられる可能性が低い症状である。

2.(×)強迫行為はADHDではみられる可能性が低い症状である。

3.(〇)集中ができない症状はADHDでよくみられる症状である。

4.(×)状況にふさわしくない単語の発声を繰り返すのは、音声チックにみられる症状である。

問題2:診察後、Aさんの両親は「親としてどうしたら良かったのでしょうか、私たちの育て方に問題があったのでしょうか」と外来看護師に話した。このときのAさんの両親への対応として適切なのはどれか。

1.「Aさんは育てにくいお子さんでしたね」

2.「職場の環境が悪かったことが原因です」

3.「ご両親の育て方が原因ではないと思いますよ」

4.「もっと早くAさんの問題に気が付けばよかったですね」

解答・解説

1.(×)Aさんを否定的に捉える発言は避ける。

2.(×)ADHDは遺伝的な素因や周産期の問題、環境要因などが複雑に関連しているため、職場の環境だけが原因ではない。

3.(〇)ADHDは遺伝的な素因や周産期の問題、環境要因などが複雑に関連しているため、育て方だけが原因にはならないことを伝える。

4.(×)幼少期からの介入があれば現状は違っていたかもしれないが、過去を責める発言は不適切である。

問題3:Aさんは予約した受診日を忘れてしまい、受診できないことが度々あった。Aさんは、これまで忘れないための工夫を何もしてこなかったと外来看護師に話した。Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.「ご家族に予定を管理してもらいましょう」

2.「忘れてしまった理由を考えてみましょう」

3.「予定を忘れたことで生じる不利益を整理してみましょう」

4.「今予約した次回の受診日をこの場で予定表に書き込みましょう」

解答・解説

1.(×)家族の援助を要請するのではなく、本人自身の工夫が求められる。

2.(×)忘れてしまうのはADHDの特性であるため、理由ではなく解決法を考える必要がある。

3.(×)失敗体験を掘り下げることで自身の喪失につながるおそれがあるため、不適切である。

4.(〇)手帳やスマートフォンのスケジュール管理アプリなどを利用し、忘れないための工夫が必要である。