2024年11月4日からスタートした1日3問国試ドリルは、月~金で1日3問ずつ配信しています。

このページでは、1日3問国試ドリルで配信した問題のうち、「地域・在宅看護論」に該当する問題と解答・解説を掲載します。振り返りにぜひ活用してください。【※毎週更新予定】

第1問:Aさん(55歳、男性)は筋萎縮性側索硬化症(ALS)で、経口摂取と胃瘻による経管栄養を併用し、在宅療養することになった。Aさんと家族介護者への指導内容で適切なのはどれか。

- 水分は経口による摂取とする。

- 経口摂取中は頸部前屈位とする。

- 経管栄養剤以外の注入を禁止する。

- 注入時間に合わせて生活パターンを変更する。

解答・解説

1.(×)筋萎縮性側索硬化症は、運動ニューロンの変性・消失により筋萎縮と筋力低下が生じる進行性の疾患である。 水分は誤嚥しやすいため、経口摂取をするよう指導するのは不適切である。

2.(〇)経口摂取中は、食道入口部の開きを改善できる頸部前屈位をとるよう指導するのが適切である。

3.(×)水分や薬の注入も行うため、経管栄養剤以外の注入を禁止するのは不適切である。

4.(×)家族にも生活があるため、注入時間に合わせて生活パターンを変えるよう家族に指導するのは不適切である。

第113回(2024年)

第2問:訪問看護事業所で正しいのはどれか。

- 24時間対応が義務付けられている。

- 自宅以外への訪問看護は認められない。

- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。

解答・解説

1.(×) 24時間対応は義務付けられていない。

2.(×) 自宅以外にも、施設への訪問が認められているものがある。施設の種類や利用者の条件によって対応が異なる。

3.(〇)訪問看護ステーションは「医療法人」「営利法人(会社)」「社団・財団法人」「社会福祉法人」「地方公共団体」「協同組合」「NPO法人」等が開設している。

4.(×)看護師の臨床経験に規定はない。

第109回(2020年)

第3問:介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。

- 福祉用具貸与

- 小規模多機能型居宅介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

解答・解説

1.(〇)福祉用具貸与は、都道府県が指定・監督を行う居宅サービスである。

2.(×) 小規模多機能型居宅介護は、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスである。

3.(×)定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスである。

4.(×)認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉は、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスである。

第112回(2023年)

第4問:成年後見制度で正しいのはどれか。

- 任意後見人は裁判所が決定する。

- 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

- 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

- 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

解答・解説

1.(×) 任意後見人は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選ぶ。本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、法定後見人である。

2.(×) 成年後見制度は家庭裁判所への開始などの申し立てが必要である。

3.(×) 日常生活自立支援事業は社会福祉法、成年後見制度は民法や任意後見契約に関する法律による制度であり、別の制度である。

4.(〇)成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

第110回(2021年)

第5問:Aさん(73歳、男性)は慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法(HOT)を受けている。受診時にAさんが「1人でお風呂に入っているが、息切れが強い」と訴えたため、外来看護師は入浴時の具体的な状況を確認した。 外来看護師がAさんに確認した内容で、息切れの原因と考えられるのはどれか。

- 入浴はシャワー浴をしている。

- 椅子に座って更衣を行っている。

- 洗髪時に鼻カニューレを外している。

- 浴室の扉を開けたまま入浴している。

解答・解説

1.(×)水圧により呼吸苦が出現する場合、シャワー浴が勧められる。

2.(×) 更衣時、椅子に座って行うのは適切である。

3.(〇)前かがみや、腕を上げる動作は呼吸苦の原因となるため、洗髪時も鼻カニューレを装着する必要がある。

4.(×)入浴中は、浴室の換気を行うのが適切である。

第111回(2022年)

第6問:皮下埋込みポートを用いた在宅中心静脈栄養法〈HPN〉で適切なのはどれか。

- 抜針して入浴することができる。

- 24時間持続する注入には適さない。

- 同居の家族がいることが必須条件である。

- 外出時に輸液ポンプを使うことはできない。

解答・解説

1.(〇)抜針して消毒後数時間後には、通常の入浴が可能である。

2.(×)中心静脈栄養は急速に投与すると高血糖となるため、24時間かけて一定の速度で投与するか、間欠的に8~12時間かけて投与する。

3.(×)在宅療養者自身が対応できれば問題はなく、必須条件ではない。

4.(×)電池式・充電式の輸液ポンプがあるので、外出時も使える。

第109回(2020年)

第7問:Aさん(65歳、男性)はうっ血性心不全の急性憎悪で入院し、治療を受けて自宅に退院した。退院後は月1回の外来通院、週1回の訪問看護で生活指導を受け、血圧、体重、労作時の自覚症状について日誌に記録することになった。初回訪問時、Aさんは訪問看護師に「庭で野菜を作るのが趣味です。野菜作りの作業をしていると夢中になって時間を忘れてしまいます」と話した。訪問看護師のAさんへの助言で適切なのはどれか。

- 「室内で安静に過ごしましょう」

- 「野菜を作るのはやめて他の趣味を見つけましょう」

- 「作業の後は30分以内に2L以上の水分を補給しましょう」

- 「日誌の記録をもとに自分で作業量を調整できるようにしましょう」

解答・解説

1.(×)適度な運動は、運動耐容能を増して日常生活中の症状を改善し、QOL向上に効果的である。室内で安静に過ごすよう助言するのは不適切である。

2.(×)野菜作りはAさんの趣味であり、やめさせる必要はないため、他の趣味を見つけるよう助言するのは不適切である。

3.(×)短時間に2L以上の水分を補給すれば心不全悪化を招く可能性があり、不適切である。

4.(〇)日誌の記録をもとにAさん自身に作業量の調整をしてもらうよう伝えるのは、セルフケア能力の向上に効果的であり、助言として適切である。

第113回(2024年)

第8問:Aさん(68 歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。

- 医療保険から給付される。

- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。

- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。

- 理学療法士による訪問は給付が認められない。

解答・解説

1.(〇)筋萎縮性側索硬化症と人工呼吸器を使用している状態は医療保険における「指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等」に含まれるため、訪問看護については医療保険が適用される。

2.(×)特別訪問看護指示書は、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍等以外の終末期または退院直後で、週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある場合に交付されるものである。

3.(×)Aさんは医療保険による訪問看護を受けているため、週4日以上、2 か所の訪問看護ステーションから訪問を受けられる。週7日の訪問看護が計画されている場合は、3 か所の訪問看護ステーションから訪問できる。

4.(×)理学療法士や作業療法士言語聴覚士による訪問看護も、医療保険の給付対象になる。

第109回(2020年)

第9問:Aさん(68歳、男性)は妻(68歳)と2人暮らし。bladder cancer膀胱癌で尿路ストーマを増設している。Aさんはストーマ装具の交換に慣れてきたため、妻と日帰りで近くの温泉地を旅行する計画を立てており、外来看護師に助言を求めた。 外来看護師がAさんに助言する内容で適切なのはどれか。

- 装具の交換に必要な物品一式を2回分持参する。

- 旅行中の水分摂取は1日1,000mL以内に控える。

- 他の入浴客がいなければ装具を外して入浴できる。

- オストメイト対応のトイレがなければ旅行先を変更する。

解答・解説

1.(〇)装具の交換に必要な物品一式は、不測の事態に備えて2回分持参すると安心である。

2.(×)水分摂取制限は尿量減少につながり、尿路感染や尿路結石のリスクとなるため、1日の尿量が1500ml~2000mlになるように水分をとる。

3.(×)公衆浴場では、必ずストーマ装具を付けて入る。

4.(×)尿路ストーマの装具交換時期は一般的に週2~3回であり、オストメイト対応トイレがなくても旅行できる。

第111回(2022年)

第10問:介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

- 重度訪問介護

- 地域活動支援事業

- 小規模多機能型居宅介護

- 特定施設入居者生活介護

解答・解説

1.(×)重度訪問介護は、障害者総合支援法による障害福祉サービスである。

2.(×)地域活動支援事業は、障害者総合支援法による障害福祉サービスである。

3.(〇)小規模多機能型居宅介護は、介護保険制度の地域密着型サービスである。

4.(×)特定施設入居者生活介護は、介護保険制度の居宅サービスである。

第110回(2021年)

第11問:第67:Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。共有する内容で適切なのはどれか。

- ポータブルトイレでの排泄に変更する。

- 水分を多めに摂取するよう促す。

- 頻繁に寝衣を交換する。

- 入浴介助を中止する。

解答・解説

1.(×)要介護2は日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態であるが、介助でトイレ誘導が可能であるため、ポータブルトイレに変更する必要はない。

2.(〇)発汗や口唇の乾燥など脱水傾向にあり、脳梗塞の再発も心配されるため、水分摂取を促すことは適切である。

3.(×)少し汗をかく程度であれば、頻繁に寝衣を交換する必要はない。

4.(×)水分を摂取でき、バイタルサインに異常がなければ入浴介助を中止する必要はない。

第110回(2021年)

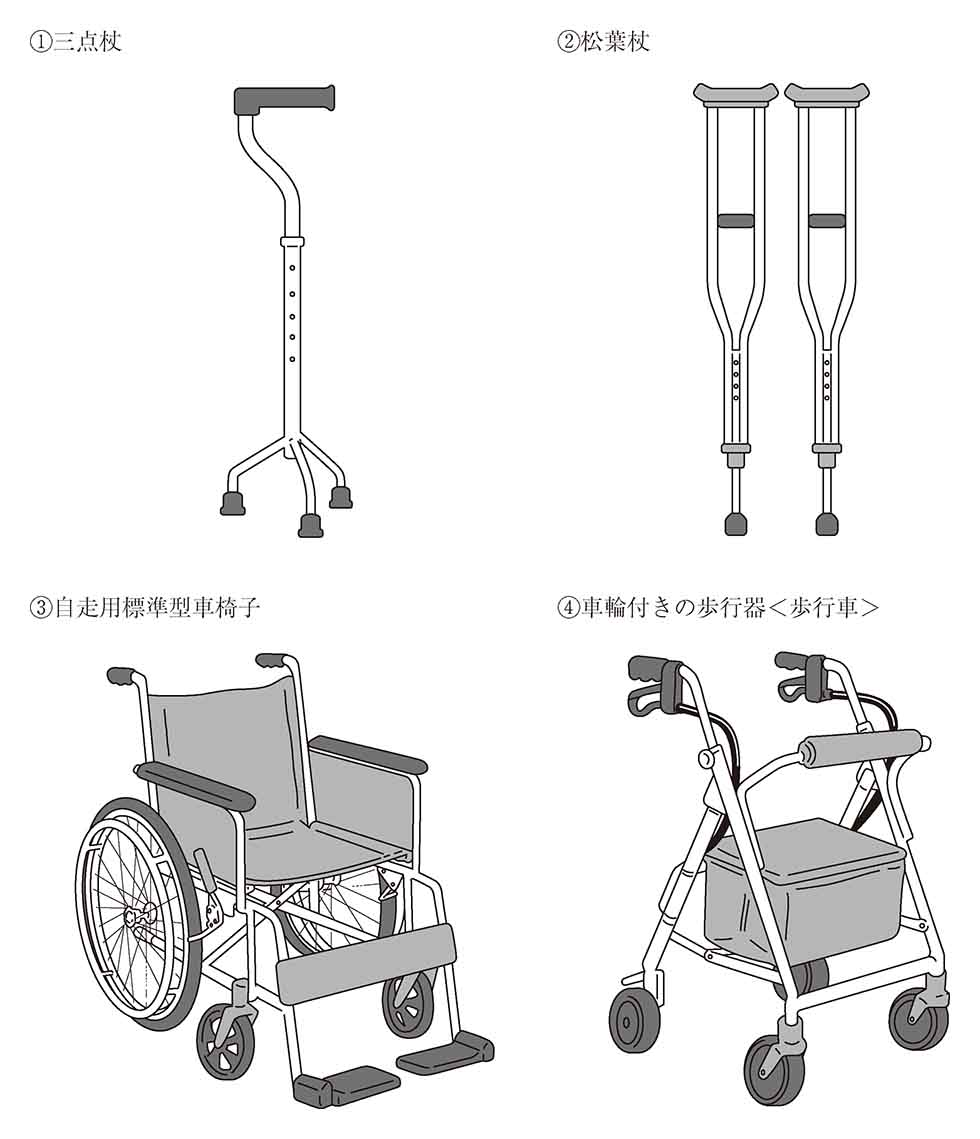

第12問:Aさん(73歳、女性、要介護1)は1人で暮らしている。室内の家具や手すりなどの、左右にあるものにうまくつかまりながら、バランスをとって移動している。Aさんは「腕の力も足の力も落ちてきた。両手を使って体を支えるものがないと屋外の移動は不安だが、足の筋力が落ちないように近所の散歩を始めたい」と訪問看護師に相談があった。Aさんの住居の廊下や玄関に段差はなく、住居周辺には坂や段差のない舗装された歩道がある。福祉用具を図に示す。訪問看護師がAさんに勧める福祉用具で適切なのはどれか。

- 三点杖

- 松葉杖

- 自走用標準型車椅子

- 車輪付きの歩行器(歩行車)

解答・解説

1.(×)Aさんは「両手で体を支えるものがないと屋外での移動は不安」と訴えており、片手で持つ三点杖は不適切である。

2.(×)松葉杖での歩行は上肢への負担が大きく、腕の力が落ちたと話すAさんでは転倒のリスクが高いため不適切である。

3.(×)Aさんは「足の筋力が落ちないように近所の散歩を始めたい」と話しており、下肢の筋力低下を招く自走用標準型車椅子は不適切である。

4.(〇)車輪付きの歩行器は、両手を使って体を支えることができ、歩行を補助する福祉用具として適切である。

第113回(2024年)

第13問:チューブ型の胃瘻の管理について、介護する家族に看護師が指導する内容で正しいのはどれか。

- 「栄養剤の注入後に白湯を注入してください」

- 「胃瘻のチューブはご家族で交換してください」

- 「胃瘻のチューブは同じ位置に固定してください」

- 「下痢のときは栄養剤の注入速度を速めてください」

解答・解説

1.(〇)チューブ内の栄養剤の残存を防ぐため、栄養剤注入後には白湯を注入する。

2.(×)チューブ型の胃瘻のため、交換は医師が行う。

3.(×)皮膚の保護のため、固定の位置は変える。

4.(×)下痢の場合は、注入速度を遅くする。

第111回(2022年)